Was ist Ökologie?

Der Mensch nutzt Pflanzen nicht nur als Nahrungsmittel

Keiner lebt für sich allein

Der Begriff "Ökologie" stammt aus dem Griechischen (oikos = Hausgemeinschaft) und bezeichnet ursprünglich die Lehre von den Wechselbeziehungen der Organismen untereinander und zu ihrer belebten (biotischen) und unbelebten (abiotischen) Umwelt. Geprägt wurde der Begriff vor fast 150 Jahren von dem Entwicklungsbiologen Ernst Haeckel. Haeckel verstand unter Ökologie eine weitgehend beschreibende Lehre von den Anpassungen eines Organismus an die Umwelt.

Womit beschäftigt sich ökologische Forschung?

Wer, was, wann, wo und mit wem?

Ziel der ökologischen Forschung ist es, die Beziehungen von Lebewesen untereinander und zu ihrer Umwelt zu verstehen, Modelle zu entwickeln, die eine Vorhersage über Änderungen ermöglichen, oder Gesetzmäßigkeiten aus den beobachteten Systemen abzuleiten.

Ökologische Fragestellungen ergeben sich auf drei unterschiedlichen Ebenen:

1. Wechselwirkungen zwischen Lebewesen und Umweltfaktoren, wie z.B. Nahrung, Licht, Temperatur

2. Beziehungen zwischen den Lebewesen einer Art (z.B. Zu- oder Abnahme der Anzahl an Lebewesen innerhalb einer Art in Abhängigkeit von Standortfaktoren) oder zwischen verschiedenen Arten (z.B. Räuber-Beute Beziehungen)

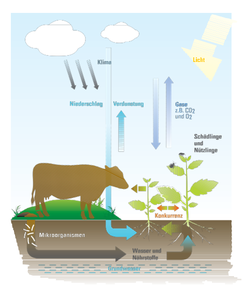

3. Beziehungen ganzer Lebensgemeinschaften zu ihrer Umwelt (z.B. Stoffflüsse und -kreisläufe) oder anders ausgedrückt: Untersuchungen von Ökosystemen.

Ökologie arbeitet fachübergreifend z.B. mit Klimatologen, Geologen oder Systematikern zusammen. Wie die Kapitel über Darwin und Mendel zeigen werden, sind Evolutionsbiologie und Genetik wichtige Disziplinen der Ökologie.

Neben den klassischen Methoden, wie Bestimmung von Standortfaktoren und Artenzusammensetzung oder Beschreibungen von Wechselwirkungen, haben auch gentechnische Methoden Eingang in die ökologische Forschung gefunden. So werden Erbgutanalysen eingesetzt, um Verwandtschaftsbeziehungen von Organismen und ihre entwicklungsgeschichtliche Entstehung zu untersuchen oder es werden Genveränderungen durchgeführt, um die Funktion von Genen zu verstehen.

Ökologische Forschung mittels Gentechnik:

Um beispielsweise die Fähigkeit von Pflanzen zur Schädlingsabwehr genauer zu untersuchen, werden gentechnisch veränderte Pflanzen genutzt:

Pflanzen mit abgeschaltetem potenziellen "Insektenabwehrgen" können zu Versuchszwecken unter strengen Auflagen freigesetzt werden. Ist die "Feindabwehr" tatsächlich ausgeschaltet, werden die Pflanzen stärker von Schädlingen befallen. Das verantwortliche Gen ist identifiziert und kann nun genauer auf seine Funktionsweise hin untersucht werden.

Was ist ein Ökosystem?

Wohngemeinschaften der Natur

Ein Ökosystem ist ein System, das die Gesamtheit der Lebewesen (Biozönosen) und ihre unbelebte Umwelt – den Lebensraum (Biotop) – in ihren Wechselbeziehungen umfasst.

Ökosysteme können sehr vielgestaltig sein, von der Tiefsee reichen sie bis hinauf zu den höchsten Berggipfeln, vom tropischen Regenwald bis zu landwirtschaftlich genutzten Flächen. Sie können natürlich oder durch menschliches Einwirken entstanden sein. Ihre Ausdehnung ist unterschiedlich und oftmals fällt die Abgrenzung zwischen verschiedenen Ökosystemen schwer. Wie die Beispiele Tiefsee und Berggipfel zeigen, gibt es ganz unterschiedliche Ökosysteme, die entsprechend der jeweils einwirkenden Umweltfaktoren von ganz unterschiedlichen Lebewesen besiedelt werden oder aber von unterschiedlichen Typen derselben Art. Wie aber kommt es zur Entstehung von Arten oder der Ausbildung neuer Eigenschaften bei ein und derselben Art?

Warum gibt es so viele Tier- und Pflanzenarten?

Die Evolutionstheorie nach Darwin

Der Begriff Evolution kommt aus dem Lateinischen (evolvere = abwickeln, entwickeln) und bedeutet Entwicklung. Die Frage nach der Abstammung der Arten voneinander und die Entwicklung neuer Arten wird in der Evolutionstheorie behandelt. Dieser von Charles Darwin Mitte des 19. Jahrhunderts begründete Zweig der Biologie stellt den naturwissenschaftlichen Ansatz dar, die Entstehung und Veränderung von Lebewesen im Laufe der Erdgeschichte zu erklären.

Grundlage für die Entstehung der Artenvielfalt (Biodiversität) ist, dass die Nachkom- men von Lebewesen andere Eigenschaften besitzen können als ihre Eltern. Die neuen Eigenschaften können günstiger für das Überleben sein oder auch von Nachteil – jeder "neue Typ" muss sich in der Natur bewähren. Umwelteinflüsse wie z.B. Klima, Licht- und Bodenverhältnisse, Feinde oder Individuendichte sind (Selektions)Faktoren, die auf die Lebewesen eines Standortes einwirken Selektionsdruck. Die Entwicklung aller Lebewesen erfolgt nach dem Prinzip der natürlichen Selektion: Sie erfolgt zwangsläufig, ohne ein vorher geplantes Ziel. Sie bringt zunächst zufällig besser an die Umwelt angepasste Individuen hervor. Je angepasster ein Lebewesen an seine Umwelt ist, oder je schneller es sich an ändernde Bedingungen anpassen kann, umso größer sind seine Chancen, sich gegenüber anderen Individuen durchzusetzen, das

eigene Erbgut an die Nachkommen weiterzugeben und so zu vermehren ("Darwinian Fitness"). Im Verlaufe vieler Generationen führt dieser Vorgang zu einer deutlichen Veränderung des Erbgutes innerhalb der Individuen einer Art (Ökotyp; natürliche Variationen) bis hin zur Entstehung einer neuen Art.

Arten wiederum, die sich schnell an geänderte Umwelteinflüsse anpassen können, sind gegenüber jenen, die dies nicht können, im Vorteil. Dies führt letztendlich zu einer Artenverschiebung am jeweiligen Standort. Am Ende ist dieses Zusammenspiel verschiedener Tier- und Pflanzenarten die Grundlage für die Artenvielfalt an einem gegebenen Ort.

Birkenspanner in England, ein klassisches Beispiel für natürliche Selektion:

Ursprünglich waren die Falter durch ihre hellgefleckten Flügel auf den hellen Birkenstämmen gut vor Vögeln geschützt. Durch die Luftverschmutzung während der Industrialisierung wurden die Baumstämme dunkler. Zufällig dunkler gefärbte Falter waren seither besser getarnt als hellere. Sie konnten sich deshalb verstärkt vermehren und die dunkle Färbung an ihre Nachkommen weitergeben. Durch natürliche Auslese fand eine Anpassung an veränderte Umweltbedingungen statt.

Was haben Darwin und Mendel miteinander zu tun?

Evolution und Genetik

Darwin nahm zwar eine Vererbung von Merkmalen an, wusste aber nicht, worauf sie beruht. Er konnte das Aussterben nicht konkurrenzfähiger Arten und die Auslese nützlicher Anpassungen deuten, nicht aber die Entstehung neuer Arten oder die Ausbildung neuer Anpassungen. Eines der fehlenden Puzzleteile zum Verständnis der Artenentstehung und der Anpassungsmechanismen lieferte Gregor Mendel 1866 durch seine gezielten Kreuzungen von Erbsen. In seinen Versuchen konnte er einerseits nachweisen, dass die Weitergabe von Eigenschaften an die nachfolgende Generation nach bestimmten Gesetzmäßigkeiten erfolgt (Mendel'sche Regeln).

Andererseits zeigte sich in seinen Versuchen aber auch, dass die Nachkommen aus einer Kreuzung die Eigenschaften der Eltern in einer Mischung mit unterschiedlich starker Ausprägung besitzen. Kinder können also andere Eigenschaften besitzen als ihre Eltern (Frag die Traube, Teil 1). Dies ist für die Entstehung neuer Arten oder einer besseren Anpassung an einen Standort von großer Bedeutung.

Manche der neuen Eigenschafts-Zusammensetzungen der Kinder erweisen sich als günstiger für das Überleben am Standort als andere und erhöhen damit die Darwinian Fitness. Seit Mendel komplettierte sich das Puzzle um das Verständnis von Vererbung und Artenentstehung immer mehr. Molekularbiologische Untersuchungen offenbarten schließlich, dass Nachkommen die Eigenschaften ihrer Eltern nicht nur in einer neuen Kombination besitzen, sondern dass sie sogar völlig neue Eigenschaften aufweisen können. Dies beruht auf Mechanismen, die auf der Ebene der Chromosomen und Gene ablaufen (Frag die Traube, Teil 1).

Was bedeutet Koevolution?

Nach dem Spiel ist vor dem Spiel

Unter Koevolution versteht man die gegenseitige Beeinflussung der Entwicklung zweier Arten. Neben Umweltfaktoren wie Licht, Temperatur oder Nährstoffe, die über die Erhaltung oder das Auftreten einer Art entscheiden, spielen für die Artenvielfalt eines Standortes auch die Beziehungen und die Kommunikation zwischen den vorhandenen Organismen eine entscheidende Rolle.

Ein Beispiel für diese Anpassungen und Gegenanpassungen kann beim wilden Tabak (Nicotiana attenuata) beobachtet werden: Normalerweise vergiftet dieser seine Feinde mit Nikotin. Manchen Raupen ist es aber inzwischen gelungen, einen Abwehrmechanismus gegen das Gift zu entwickeln. Man sagt auch, sie haben eine Toleranz gegen das Nikotin erworben. Daraufhin hat der wilde Tabak eine neue Strategie hervorgebracht, um auch solche Raupen abzuwehren. Er ruft per eigens gebildeter Duftstoffe die natürlichen Feinde dieser Raupen herbei, zum Beispiel Schlupfwespen, und produziert sogar zusätzlich in seinen Blättern Stoffe, die den Schädlingen "auf den Magen schlagen", indem sie ihre Verdauung stören.

Koevolution sorgt also dafür, dass sich die Kräfteverhältnisse zwischen Organismen immer wieder ändern.

Wie verhalten sich Ökosysteme?

Gute Zeiten, schlechte Zeiten

Ökosysteme erscheinen stabil, sind es aber in geologischen Zeiträumen betrachtet nicht. Den Mechanismen der Evolution und Koevolution folgend, ändert sich die Artenzusammensetzung – vom Mikroorganismus (Pilze, Bakterien) im Boden bis zum Säugetier oder Baum – beständig. Alle Lebewesen eines Biotops sind von dessen abiotischer Natur (Licht, Temperatur, Mineralien) genauso abhängig wie von ihren "Zeitgenossen", mit denen sie sich zusammen an einem Standort befinden. Das so genannte "ökologische Gleichgewicht" ist ein dynamisches und kein statisches. Die Änderung nur eines Faktors – sei er biotischer oder abiotischer Natur – kann zu Veränderungen des gesamten Ökosystems führen.

Es gibt natürliche Faktoren, die sehr abrupt und kurzfristig vorhandene Ökosysteme verändern. Durch Blitzschlag verursachte Wald- oder Steppenbrände beispielsweise lassen die gesamte Entwicklung des Standortes erneut ablaufen, wobei sich manche Organismen an die wiederkehrenden Brände so gut angepasst haben, dass sie diese zu ihrem Vorteil nutzen. Die Einwanderung neuer Arten kann ein Ökosystem vollkommen verändern. Eine Verdrängung der "alt eingesessenen" Arten kann beispielsweise stattfinden, wenn die neue Art für die bereits vorhandenen Arten einen Feind darstellt oder die Konkurrenzkraft der eingewanderten Art sehr groß ist.

Der Mensch ist – neben vielen anderen – ein Faktor, der die Entwicklung eines Standortes beeinflusst.

Ökologisch = natürlich = gut?

Die Änderung des Ökologiebegriffs

Rasante produktionstechnische Entwicklungen und Veränderungen auf dem industriellen und landwirtschaftlichen Sektor führten nach dem zweiten Weltkrieg in Deutschland und ganz Europa einerseits zu einer Zunahme des Wohlstands. Andererseits wurde durch diese Prozesse die Umwelt beeinträchtigt. Luft-, Wasser- und Bodenverschmutzungen waren die Folge. Dem galt es, entgegen zu steuern.

Begünstigt durch den zunehmenden Wohlstand, die ausreichende Nahrungsmittel- produktion bzw. Überproduktion und eine geringe Arbeitslosenquote konnte der Blick verstärkt auf diese Negativfolgen gerichtet werden. Der durch Haeckel einst geprägte Ökologiebegriff vollzog eine Wandlung: Seit den 1960er und -70er Jahren wird er nicht mehr allgemein auf Wechselbeziehungen zwischen Lebewesen und Umwelt bezogen, sondern schwerpunktmäßig für die Beziehung zwischen Mensch und Umwelt genutzt. Es galt, Umwelt und Natur vor den negativen Folgen menschlichen Handelns zu schützen. Das Wort Ökologie wurde fortan im Zusammenhang mit Umwelt- oder Naturschutz bzw. als Synonym für Unberührtheit, Natürlichkeit oder Vollkommenheit verwendet; ökologisch im Sinne von umweltverträglich, sauber, rücksichtsvoll oder gesund benutzt.

Weitestgehend verschont von Naturkatastrophen, Seuchen und Hunger wird Natur mittlerweile in ihrer Gesamtheit als positiv betrachtet – zumindest in der westlichen Welt.

Zwei Begriffe für dieselbe Sache?

Ökologie und Naturschutz

Neben der ökologischen Grundlagenforschung, die sich mit dem Beziehungsgefüge zwischen Organismen und ihrer Umwelt beschäftigt, spielt die angewandte Ökologie eine wichtige Rolle. Sie versucht, die Kenntnisse über die Beziehungen von Umwelt und Organismen auf praktische Fragen des Natur- und Artenschutzes anzuwenden.

So müssen beispielsweise, bevor eine gravierende Nutzungsänderung einer Fläche genehmigt wird, Gutachten erstellt werden. Sie beschreiben, ermitteln und bewerten, welche Auswirkungen das jeweilige Vorhaben auf Menschen, Tiere, Pflanzen, Boden, Wasser, Luft, Klima und Landwirtschaft sowie Kultur- und Sachgüter haben wird. Wechselwirkungen verschiedener Faktoren untereinander sind genauso Gegenstand solcher Gutachten wie Maßnahmen zur Vermeidung, Minderung und zum Ausgleich von ermittelten Auswirkungen.

Was bedeutet Begleitforschung und welche Ergebnisse hat sie gebracht?

25 Jahre Forschung zeigen von gentechnisch veränderten Pflanzen geht kein spezifisches Risiko aus

Ziel der Begleit- oder Sicherheitsforschung war es die Beziehungen zwischen gentechnisch veränderten Pflanzen und ihrer Umgebung zu untersuchen. Dazu wurden in den Forschungsprojekten Einwände und Befürchtungen aufgegriffen, die in der öffentlichen Debatte um die Grüne Gentechnik thematisiert wurden. Das Bundesministerium für Bildung und Forschung hat seit 1987 mehr als 300 Projekte zur biologischen Sicherheitsforschung mit mehr als 100 Millionen Euro finanziert. Die daraus entstandenen wissenschaftlichen Publikationen kamen zu dem Schluss, dass mit den bisher ins Freiland gebrachten gentechnisch veränderten Organismen keine Gentechnik-spezifischen Risiken verbunden sind.

Die Ergebnisse der BMBF-geförderten Sicherheitsforschung werden auch durch Forschungsarbeiten der EU und europäischer Nachbarländer bestätigt. So kam das Schweizer Nationale Forschungsprogramm (NFP59) „Nutzen und Risiken der Freisetzung gentechnisch veränderter Pflanzen“, das über 5 Jahre mit 12 Millionen Schweizer Franken finanziert wurde, in seinem Endbericht 2012 gleichfalls zu dem Ergebnis, dass keine spezifischen Gesundheits- oder Umweltrisiken der Grünen Gentechnik festgestellt werden konnten. Ein Ergebnis, das auch im Einklang mit über 1000 Studien steht, die weltweit durchgeführt und im Rahmen des NFP59 ausgewertet wurden.

Insgesamt liegt seit 2014 auch die Zusammenfassung der Ergebnisse der in 25 Jahren mit 300 Millionen Euro von der EU geförderten Sicherheitsforschung vor, die gleichfalls zu dem Schluss kommt, dass Gentechnik keine größeren Risiken als konventionelle Methoden der Pflanzenzüchtung birgt. Leider finden die Erkenntnisse der Sicherheitsforschung so gut wie keinen Niederschlag in der gesellschaftlichen Auseinandersetzung oder in den politischen Entscheidungsprozessen. Die Forschung an und mit gentechnisch veränderten Pflanzen oder ihr Einsatz in der Landwirtschaft spielt sich im Spannungsfeld von Wissenschaft, Gesellschaft und Politik ab, wobei die wissenschaftliche Basis immer mehr in den Hintergrund tritt zugunsten einer mehr und mehr politischen Diskussion und einer gesellschaftlich-politischen Willensbildung.